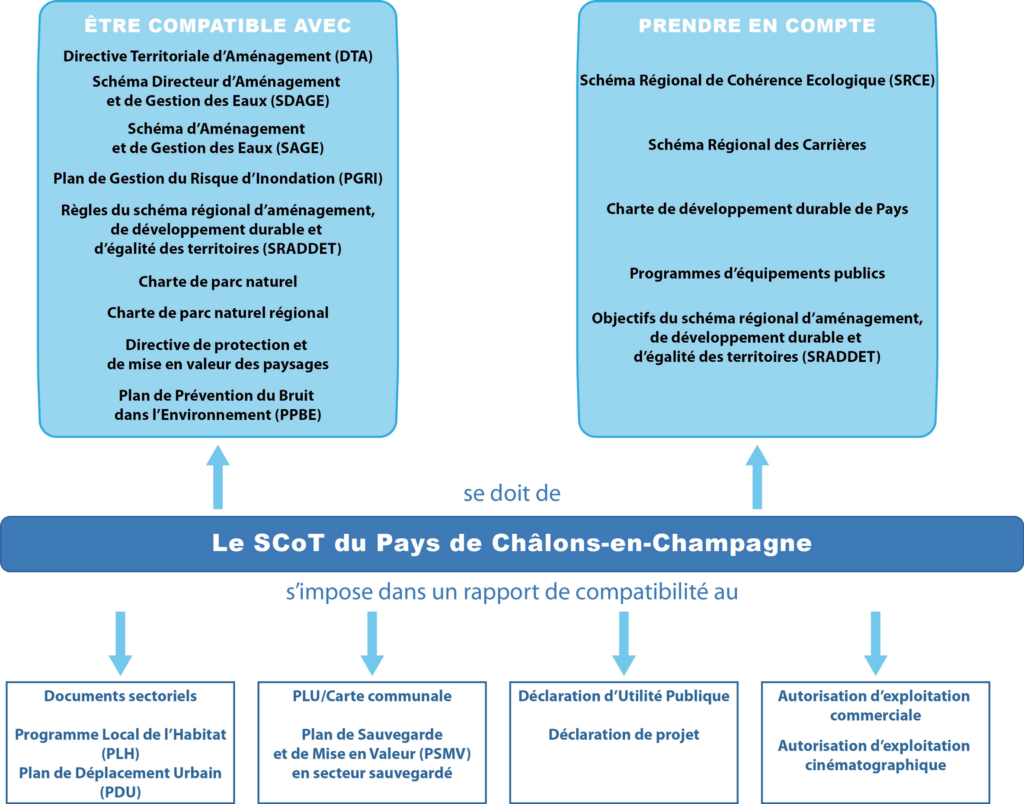

Les différents documents de planification territoriale ont la particularité de s’organiser dans une hiérarchie des normes et selon des rapports de compatibilité ou de conformité, les documents de niveaux supérieurs imposant leurs orientations à ceux de niveau inférieur.

Ainsi, le socle législatif et réglementaire déterminé par l’Etat s’impose au SCoT avec notamment les principes généraux de l’urbanisme et, lorsqu’elles existent, les Directives Territoriales d’Aménagement. Les SCoT doivent également prendre en compte les programmes d’équipement de l’Etat, des collectivités locales et des services publics. Ils doivent être compatibles notamment avec les chartes des parcs naturels régionaux, avec les orientations fondamentales et les objectifs de qualité et de quantité des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), les objectifs de gestion des risques d’inondation et les orientations fondamentales définis par les plans de gestion des risques d’inondation (PGRI) et les règles générales du fascicule du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET).

En tant que document de planification urbaine, le SCoT s’impose aux documents d’urbanisme des communes qu’il recouvre mais également aux Programmes Locaux de l’Habitat, aux Plans de Déplacements Urbains et aux opérations foncières et d’aménagement au-delà de certains seuils. En principe, les SCoT ne sont pas directement opposables aux administrés.

Ainsi, le SCoT constitue le véritable pivot des documents de planification. Il devient le “chef de file” des documents locaux et apparaît comme le document “relais” des planifications supérieures.